内定者フォロー例|嬉しかったと言われるアイデアを紹介

内定者フォローは、新たな仲間を迎える大切なプロセスです。

この記事では、入社前の不安を解消し、内定辞退を防ぐための効果的なフォロー例をご紹介します。

嬉しかったと言われるアイデアを中心に、内定者の満足度と企業への信頼感を高める実践的なアプローチをお届けします。ぜひ参考にしてください。

そもそもの内定者の獲得が難しいときは、新卒採用を外注するという手もあります。株式会社ABABAは、企業が新卒をスカウトするシステムをリリースしています。興味がある方はご覧ください。

内定者フォローの目的・必要性

内定者フォローの目的は、内定辞退や早期離職を防止し、入社後すぐに活躍できる環境を整えることです。内定辞退が発生すると、採用の工数がかかるだけでなく、他の内定者のモチベーション低下や人員計画の見直しが必要になるリスクがあります。

学生と企業のミスマッチを減らすことで、早期離職のリスクを下げられます。さらに、入社前研修などで接点を持つことで、内定者が早く会社に馴染み、成長を促進する効果も期待できるでしょう。

学生が内定者フォローを求める理由

学生が内定者フォローを求める理由は、入社前の不安を和らげ、同期や先輩社員とのつながりを深めたいと思うからです。

近年はリモート化の影響で、同期と直接会う機会が減少しているため、LINEやSlackなど、オンラインのツールを活用したコミュニティ形成が重要になっています。また、先輩社員とのコミュニケーションを通じて会社の雰囲気や業務内容を知ることで、入社後のギャップを減らすことも期待されています。

さらに、2024年卒業の学生に行われたアンケートのデータによると、回答者の3割近くが内定ブルーを経験したと答えました。

内定ブルーの主な原因は、「この会社でやっていけるか」「本当に就職してよいのか」といった漠然とした不安や、オンライン化による企業や社員との接点不足です。内定者の不安を放置したままでは、内定辞退や早期離職につながるリスクも高まります。

そのため、内定者フォローは単なる情報提供だけでなく、座談会や面談、フォローアップ研修などを通じて、内定者が安心して入社を迎えられる環境づくりが必要となります。

内定者が入社前に感じる不安とは?

内定者が入社前に感じる不安は、多岐にわたります。

「社会人としての新しい環境に適応できるか」「職場の人間関係に馴染めるか」「自分の選択は正しかったのか」などです。

特に、「本当にこの会社でよかったのか?」という不安や、「他によい企業があるのでは?」という心配が頻繁に生じます。

さらに、内定後に企業からのフォローが少ないと、不安は一層増してしまいます。他の内定者との交流がない場合も、孤独感が増し、会社に対する不信感が芽生えることもあるでしょう。

このような不安を解消するには、企業が積極的に内定者フォローを行い、不安を取り除くことが不可欠です。

社会人になることへの不安

社会人になることへの漠然とした不安は、多くの内定者が抱える共通の悩みです。

内定から入社までの間は、数か月の期間があり、考え、迷う期間でもあります。

新しい生活リズムや職場のルールに適応できるか、仕事のプレッシャーに耐えられるかなど、不安の要因はさまざまです。

また、初めての職場での立ち振る舞いや、新しい人間関係の構築に対する不安も大きいでしょう。

企業は、内定者に対して社会人生活の具体的なイメージを提供し、入社前に不安を軽減するためのサポートが重要です。

会社の人間関係や雰囲気などに馴染めるか不安

内定者が抱える不安の一つに、「会社の人間関係や職場の雰囲気に馴染めるか?」があります。

新しい環境に飛び込む際には、「思っていた会社とは違う可能性がある」という心配がつきまといます。この不安を軽減するために、企業側は内定者に対して早期からのサポートが重要です。

例えば、内定者向けの交流会を開催し、先輩社員とのコミュニケーションの場を設けることで、職場の雰囲気や人間関係について具体的なイメージを提供できます。

他にも、メンター制度を導入し、内定者が気軽に相談できる先輩社員を割り当てることも効果的です。

この会社が自身に合っているのか不安

内定者が抱える大きな不安の一つに、「本当にこの会社でよかったのか?」というものがあります。

特に、内定後に他の企業から魅力的なオファーを受けた場合、「この企業のほうがよいのでは?」と悩みが尽きません。

内定者の不安を軽減するために、企業は内定者に対して自社の魅力や強みを再確認させる取り組みが重要です。

内定者向けの説明会や座談会を開催し、企業のビジョンやミッション、業務内容について詳細に伝えることが効果的です。また、内定者に先輩社員と交流する機会を提供し、働き方や職場の雰囲気を共有することで、自信を持って入社を決断できる環境が整えられます。

自分のスキルに対して不安

内定者ブルーの要因として考えられるものに、自分のスキル不足が不安というものがあります。

いざ内定をもらったものの、内定者向けの交流会でほかの内定者と接するなかで、企業が求めるスキルや同期のスキルとの差を感じてしまうこともあるでしょう。

そのような場合でも、企業は内定者のスキルや成長性を見て採用しているため、あまり気に病む必要はないといえます。

どうしても不安が解消されない場合は、内定から入社までの間にスキルを磨いたり資格を取得したりできるように誘導することがおすすめです。

内定後の連絡が無く不安

内定後に企業からの連絡が途絶えると、内定者は大きな不安を感じます。また、他の内定者との交流がない場合も、孤立感を感じます。

この不安を解消するためには、企業が定期的に内定者とコンタクトを取り続けることが重要です。

例えば、内定者向けのニュースレターやメール、電話連絡を通じて、会社の最新情報やイベントの案内を行います。

他には、オンラインでの交流イベントやグループチャットを設けることで、内定者同士のつながりを強化することも大切です。

内定者フォローで企業が得られるメリット

内定者フォローは、内定者だけでなく企業側にも多くのメリットがあります。

そのなかでも、以下の3つがメリットとしてあげられます。

- 内定辞退を防げる

- 早期離職を防げる

- 入社後の人材育成がスムーズになる

それぞれ詳しく解説します。

内定辞退を防げる

内定者フォローする最大のメリットは、内定辞退の防止です。

昨今、内定者のおよそ2人に1人が内定を辞退していることをご存じでしょうか。

一方、丁寧な内定者フォローに力を入れる企業では、内定辞退者が少ないです。

内定者フォローでは企業への理解を深め、学生が抱える将来の不安を解消するため内定者をポジティブな気持ちに導くことが特徴です。

その結果、「この会社で働きたい」気持ちが芽生え、内定辞退につながります。

早期離職を防げる

内定者フォローは、早期離職を防げる点がメリットです。

内定者フォローでは、入社後の働き方や業務内容、社内の雰囲気などの把握が可能です内定者フォローは、入社後のギャップを防ぎ、早期離職を防ぐ効果が期待できるでしょう。

内定者が描く企業へのイメージと現実のギャップを内定者フォローで共有すると、リアリティショックを回避できるため、早期離職の防止につながるでしょう。

入社後の人材育成がスムーズになる

内定者フォローの実施は、内定者が入社後すぐ環境に馴染める効果があるため、入社後の育成がスムーズにできます。

内定者フォローで社員と交流を深め、ある程度の信頼関係が築ければ、コミュニケーションが円滑に進みます。その結果、人材への育成もスムーズにでき、新卒でも早期に活躍してもらえる点がメリットです。

内定者フォローの成功は、円滑な人材育成につながるため、企業の早期戦力化が期待できます。

「嬉しかった」と言ってもらうための着目点

内定者は不安や期待感を感じながら日々を過ごしています。内定者の気持ちを汲んだフォローができれば、「嬉しかった」と感じてもらえるでしょう。

スマホアプリやSNSの活用で学生の利便性を高める

利便性を高めることで、内定者フォローの参加率や満足度の向上が期待できます。

利便性を高める方法として、スマートフォンアプリやSNSの活用がおすすめです。なぜなら、これらは学生が日常的に使用していて身近なツールであるためです。

特に、アプリは連絡手段として利用しやすいという特徴があります。内定者との連絡やSNSに特化した専用アプリもあるため、導入を検討することもおすすめです。

新しい環境への不安を取り除く

内定者が新しい環境に対する不安を抱えることは一般的な反応です。

この不安を軽減するために、企業は積極的なフォローを行うことが重要です。

例えば、内定者向けにオリエンテーションや職場見学会、先輩社員との座談会を開催し、勤務環境を事前に知る機会を提供します。これらを通して、内定者は職場の雰囲気や業務内容について具体的なイメージを持ち、不安を解消できます。

さらに、入社前にメンター制度を導入し、内定者が細かな疑問や不安について相談できる先輩社員を配置することも、不安を取り除くために有効です。

他の会社に目移りしないようにする

内定が出たまま長期間にわたって放置されると、内定者は「他の会社の方がよいかもしれない」といった不安を感じます。

会社に必要とされている実感が湧くように、内定者とのコミュニケーションを積極的にとりましょう。また、内定者1人1人との関係を構築するために、入社への不安や悩みについて相談できる機会も提供してください。

人事や採用担当者だけでなく、経営層や事業部長クラスの社員からも声掛けをするとさらに効果的です。

入社前後の印象のギャップをなくす

よい情報ばかり伝えていると、入社前後で大きなギャップを感じる可能性があります。「聞いていたことと違う」「嘘だった」と思われないためにも、選考時から正しい情報を伝えましょう。

また、内定者の希望する勤務地や職種と配属が異なる場合は、入社前に説明して納得してもらうことが大切です。

選考前にインターンシップを開催し、入社後の雰囲気を知ってもらう方法もおすすめです。

会社の課題やビジョンについて話す

会社が抱えている課題やビジョンについて話しましょう。その上で、新卒が課題解決に必要な理由を話すことで、「必要としてもらえている」と喜びを感じます。

内定を受けた際に「なぜ自分が選ばれたのだろう」と不安に感じる人がいます。内定者の不安を解消するためにも、会社の課題やビジョンを明確にし、企業の課題解決に必要な理由を話すと、内定者の不安も解消されるでしょう。

内定者フォローを成功させるためのコツ

内定者フォローをどのように活用すれば、より効果的なものになるでしょうか。ここからは、内定者フォローを成功させるためのコツについて紹介します。

理想的な頻度は月に1回

内定者フォローの理想的な頻度は、月に1回程度です。

頻繁に連絡を取ると、内定者は企業に監視されていると感じます。プレッシャーを与えると、逆効果のため注意が必要です。

内定者フォローは適度な距離感を保ちましょう。内定者と定期的にコミュニケーションを図るためには座談会や面談、社内報の発行を活用します。

配属予定部署や業務内容の案内を作成する

配属予定部署や業務内容の案内を早期に作成し、学生に提供することは、内定者フォローの重要なステップです。

そのため、選考中に伝えきれなかった会社の雰囲気や仕事内容などを、改めて伝える機会を設けましょう。学生の不安を軽減するだけでなく、配属後のギャップを減らせます。

社内資料や動画を活用し、現場のリアルな情報やイメージなどを共有すると、内定者は企業を深く理解し、志望度を高められるでしょう。

先輩社員や他内定者とのつながりを作る

内定者フォローを成功させるコツは、「つながりを作ること」です。

同期とのつながりは、入社前に仲間意識を形成し、孤立感を軽減する効果があります。同じ立場の仲間と情報を共有し、悩みを分かち合うことで、不安が和らぐでしょう。

また、先輩社員とのつながりを構築することも有効です。仕事のアドバイスを得られ、スムーズな職場適応が期待できます。

企業は、交流会やメンター制度を活用し「つながりの促進」を積極的に実施しましょう。

学生目線のフォローを心がける

内定者フォローを成功させるためには、学生目線に立ったサポートが欠かせません。

多くの学生は学業やアルバイトの両立を図っているため、企業側は内定者のスケジュールを考慮した対応が求められます。

例えば、交流会や面談の時間帯を工夫することで、学生が無理なく参加できる環境を整えられるでしょう。また、学生が本当に欲しがっている情報をタイムリーに発信することも大切です。

企業は学生の目線に立った対応を心がけることで、内定者の信頼を得られます。

「嬉しかった」と言われる内定者のフォロー例

内定者フォローは、内定辞退を防止し、入社後の早期離職を減らすうえで重要です。

ここでは、内定者から嬉しかったと言われるフォロー例を4つ紹介します。効果的なアプローチをしたいときの参考にしてください。

オンラインを活用した内定者フォロー

オンラインを活用しての内定者フォローは、遠方に住む学生を中心に大きなメリットがあります。移動時間や準備の負担を軽減し、柔軟な対応が可能になるためです。

状況に応じて適切にオンラインを活用すると、内定辞退のリスクを低減できます。会社側にも会場の手配や、準備工数の減少というメリットがあります。

必要以上に来社を求めたり、オフラインにこだわったりすると、内定者が「時代に対応していない企業」という印象を持つでしょう。時代のニーズに合ったフォローが重要です。

社内報の送付

社内報を内定者にも送付すると、社内のリアルな雰囲気を伝えられます。社内報を通じて、会社にどのような人がいて、どのような仕事をするかがイメージしやすくなるでしょう。

また、会社の業績や表彰された社員などが掲載されていれば、会社の実情が伝わりやすくなります。内定者の両親にもアピールするために、内定者の家族宛に送付する方法もあります。

社内交流イベントの開催

社内交流イベントとして懇親会や座談会を開催することで、内定者が会社への理解を深め、不安を解消する場を提供できます。

カジュアルな懇親会では、同期や現場の社員との交流ができ、入社後の期待やモチベーションが向上します。座談会では、企業理念やキャリアプランを深掘りしやすく、より深い対話が可能です。

イベントを通じて、内定者が自発的にコミュニケーションを取る機会を作りましょう。

グループワーク

課題が与えられてグループで議論・共同作業をしながら解決する、グループワークも内定者に好評です。なぜなら、グループワークを開催することで内定者同士の親睦、理解につながるためです。また、企業は内定者の仕事への姿勢や能力が見られるという効果があります。内定者にも企業にもメリットのあるグループワークは、内定者フォローに有効です。

さらに、グループワークであればオンラインでの開催も可能です。遠方の内定者でも参加しやすく、高い参加率が期待できます。

定期面談とコミュニケーション

内定者フォローにおいて、密なコミュニケーションを取ることは非常に重要です。

学生は、企業からの定期的な連絡や個別の対応を「嬉しい」と感じ、企業への志望度が高まります。例えば、選考に関わっていた社員からのメッセージを内定通知に添えたり、内定決定時に先輩社員がお祝い会を開催することなどがあげられます。

内定後に連絡がないと、学生は企業からの関心が薄れていると感じ、不安が募るでしょう。そうすると、他の企業へ流れる可能性が高まります。

社員によるメンター制度

社員によるメンター制度は、内定者に対する効果的なフォロー方法です。

内定者は、企業や業界に対してリアルな情報を求めています。デメリットやネガティブな面を含め、包み隠さず伝えることで、企業への信頼感が向上するでしょう。

また、入社前に企業のカルチャー・給与・福利厚生について具体的に説明することで、入社後のギャップを減らし、離職率の低下が期待できます。

デメリットやマイナス面も包み隠さず教えてくれる

企業がデメリットやネガティブな意見を包み隠さず伝えると、求職者は企業に対して好印象を持ちます。企業の透明性ある姿勢は、入社後のギャップを減らし、長期的なキャリア形成を考える上で有益です。また、「しっかり悩んで決めてください」などと言葉をかけることで、求職者へ慎重に判断できる環境を提供できます。このオープンなコミュニケーションは、企業への信頼感を高め、入社後の定着率向上にもつながるでしょう。

資格取得や書籍購入のサポート

資格取得や書籍購入のサポートは、内定者にとって非常に喜ばれるフォロー施策のひとつです。

業務に関係する資格の取得を推奨し、受験料や教材費、さらに合格時のお祝い金制度を導入する企業も増えています。資格取得のサポートにより、内定者は入社前から業務知識を深めることができ、入社後の即戦力化にもつながりやすいです。

また、書籍購入の支援を行う企業もあります。希望する専門書や推奨書籍の購入費用を補助することで、内定者の学習意欲や自己成長を後押しになります。

「嬉しかった」と言われる内定者フォローメール

内定者フォローの一環として、定期的なメールがあります。適切な内定者フォローメールは、内定辞退や早期離職のリスク低減が可能です。

ここからは、内定者フォローメールの役割を確認しながら、よいフォローメールのポイントや注意点をご紹介します。

内定者フォローメールの役割

内定者フォローメールをする目的は企業ごとに違うものの、主な役割としては以下が挙げられます。

- 内定者の不安を取り除く

- 自社の理解を促進する

- 信頼関係や関係性の構築

- スムーズに業務に移行してもらう

新卒採用では、内定から入社までに時間があります。そのため、定期的に内定者フォローメールを送ることで、内定者の不安を取り除いたり、関係構築を図ったりします。

よいフォローメールのポイント

フォローメールを送る際、以下のポイントを実践するとよい効果が期待できます。

- 内定者を歓迎する内容にする

- 内定者に寄り添う

- 返信を早くする

- 今後の予定を伝える

定期的にメールを送っていても、返信がなかなか返ってこないと内定者は不安を感じます。そのため、多忙でも内定者からメールが来た際はなるべく早く返信しましょう。

フォローメールの注意点

フォローメールを送る際、以下の注意点を把握していないと逆効果になる可能性があります。

- 業務時間外に送信しない

- 頻繁に送らない

- 馴れ馴れしくしない

- 節度を保つ

- プレッシャーを与えない

業務時間外に送信してはいけない理由は、残業があると思われるためです。残業が多い企業と思われると、内定を辞退する可能性があります。

また、歓迎することを直接伝えることはよい効果があります。しかし、プレッシャーを与えるような内容は逆効果です。「〇〇様の入社を楽しみにお待ちしています」のように、歓迎する姿勢であることを伝えましょう。

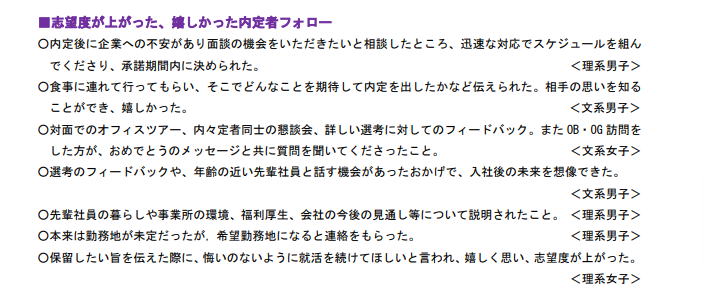

「志望度が上がった」内定者フォロー(体験談)

就活において学生は多くの企業面接を受け、いくつも内定を得る学生もいます。複数の内定を獲得した学生が「志望度が上がった」と感じることは、どのようなフォローをした会社なのでしょうか?

次のアンケート結果を見てみましょう。

出典:キャリタス就活 2024 学生モニター調査結果(2023 年 6 月発行)

この結果から見て取れるように、きめ細かなフォローや不安を取り除く丁寧な対応が、志望度を上げるきっかけであることが分かります。

学生に評価されている点は、企業側の迅速で誠意ある説明や対応、学生の希望や質問を真摯に聞く姿勢などです。

また、企業から全内定者への一方的なものではなく、個別・少人数対応の交流も「嬉しかった」という回答を得ています。

人手不足で人材確保が激化する時代において、他企業に学生を取られないためにも誠実な姿勢での対応が求められます。

ユニークな内定者フォローの例

ここからは、ユニークな内定者フォローの例を2つ紹介します。内定者の印象に残るようなアフターフォローで、入社前の気持ちを高めましょう。

オンライン懇談会

内定者フォローの一環として、オンライン懇談会を開催することはユニークで効果的な方法です。

オンライン上に内定者や社員が集まることで、距離的・時間的な負担を減らして気軽に交流を深められます。

さらに、ゲーム大会やオンライン飲み会を取り入れることで、よりリラックスした雰囲気で関係を築くことが可能です。

このようなイベントを定期的に実施することで、内定者は企業に対する親近感を持つため、入社への意欲が高まります。

内定者への事前研修

内定者研修は、入社前のモチベーション向上や、入社後のギャップを減らすために重要です。単なる業務の説明にとどまらず、学生が楽しめるプログラムを企画することで、企業理解をより深められます。

また、研修が学生のプライベートや学業に支障を与えないよう、日程や負担に配慮することも大切です。適切なバランスを保つことは、企業と良好な関係が築けるため入社後もスムーズに仕事をスタートできるでしょう。

内定者による採用パンフレットの作成

内定者が翌年の採用パンフレットの制作に参加するケースが増えています。就職活動の振り返りができるだけでなく、仕事に参加する喜びや共同作業の楽しさを与えられるでしょう

また、内定者が制作に参加することで、人事にとっての新たな発見にもつながります。内定者から見た会社のイメージや、採用の見え方を知るきっかけとなるでしょう。

内定者グッズの配布

内定者へ、企業のオリジナルグッズを贈る方法もおすすめです。

オリジナルグッズの配布は、内定者にとって予想外のサプライズになるため、よい印象を与えられます。

例えば、企業のロゴが入った文具類をはじめ、記念品のタンブラーやマグカップなどがあげられます。さらに、内定者限定の特別なイベントを開催し、そこでグッズを配布する演出も内定者フォローにおすすめです。

内定者グッズの配布では、企業の細やかな気配りに対して「自分は期待されている」と内定者が実感できるため、入社意欲の向上が可能です。

定期的なランチ会

定期的なランチ会は、内定者フォローとして効果的な施策です。

社食や会社近くのおすすめのお店でランチ会を開催することで、内定者が実際の職場や周囲の雰囲気を体感でき、入社後のイメージをより具体的に描きやすくなります。

また、社員と気軽に会話できる場を設けることで、内定者の不安や疑問を解消し、会社や社員への親近感を高める効果も期待できます。多くの人が参加できるよう、月に一度など定期的に開催するのも有効です。

社員の日程調整が難しい場合でも、定期開催とすることで参加のハードルを下げ、より多くの内定者が交流の機会を得られるようになります。

カジュアルに参加できる定期的なランチ会は、内定者のモチベーション維持や早期離職防止にもつながるため、積極的に取り入れたいフォロー施策です。

面白い内定者フォローイベントの例

内定者フォローは多種多様です。特に最近では、それぞれの企業がユニークな内定者フォローを実施しています。そこでここからは、面白い内定者フォローイベントを3種類ご紹介します。

オンライン見学会

インターネットが広く普及した今日、見学会をオンライン上で実施する企業が増えました。オンラインであれば、企業に行く必要がなくどこからでも参加できるため、遠方の学生でも気軽に参加できるなどのメリットがあります。

オンライン見学会では、社内の様子や先輩社員の仕事の紹介をしたり、社風や会社が伝えたいことを知ってもらったりします。映像で紹介することで、社内の雰囲気や伝えたいことを伝えやすい点がメリットです。

オンライン見学会は、内定者向け以外に新卒採用向けの内容にすることも可能です。自社に興味を持ってもらうきっかけになったり、社内の雰囲気を応募前に知ることでミスマッチを防げたりなどのメリットがあります。

インタビュー動画配信

社員や社長などのインタビューをまとめて、動画で配信する内定者フォローもあります。インタビューを動画にすると、パンフレットよりリアルに社員の様子を伝えられます。

在籍社員のインタビュー動画は、人間関係を心配する人に安心感を与えられるでしょう。

単にインタビューするだけでなく

- 若手社員1名の一日を追う内容

- 社員の仕事の紹介

- 座談会形式 など

内定者フォローの目的に応じて動画の内容を工夫すると、より興味を持ってもらえます。

自社の特色を絡めた内定者イベント

企業によっては、自社の特色を活かした内定者向けイベントを実施しています。例えば、食品関連の企業では調理実習形式のイベントや、アパレル業界では内定者が個性を発揮できるファッションショーなどです。

イベントを通じて、内定者同士が刺激を受け合いながら交流を深められるでしょう。また、自社製品やサービスなどの理解も深められるため、愛着を持つきっかけにもつながります。入社前から企業文化に触れられる点も利点です。

内定者合宿

内定者向けに合宿を開催する手もあります。一泊二日などの合宿を内定式と兼ねると、内定者同士で交流ができてモチベーションの向上が可能です。また、入社前研修・グループワーク・内定者同士の親睦を兼ねられるため、人間関係に関する不安を解消できます。

研修だけではなく、食事やレクリエーションなど、内定者同士が交流できる場を提供しましょう。

内定者フォローで注意したいポイント

内定者フォローには、注意したいポイントが3つあります。

これらを事前に確認しないまま内定者フォローを行うと、自社への悪い印象を与えかねません。

内定者フォローを実施する際は、以下の注意ポイントを事前に押さえたうえで取り組むことが大切です。

適切な連絡頻度にする

内定者フォローでは、内定者への連絡頻度に注意しましょう。

内定者は、あまり連絡がこない企業に対して「自分はこの会社から必要とされていないのでは」と不安に思うことがあります。その不安が入社へのモチベーションに影響し、内定を辞退する場合もあるでしょう。

ただし、こまめに連絡すると監視を疑われ、内定者に悪い印象を与えてしまう可能性もあるため「1ヶ月に1回程度」と適切な連絡頻度がおすすめです。

また、イベントを開催する際は、「必ず参加してください」と伝えるよりも、「都合のよい方はぜひ参加してくださいね」と柔らかく表現するとよいでしょう。

プライベートに踏み込み過ぎない

内定者フォローを充実させるあまり、企業側がプライバシーに踏み込み過ぎてしまうケースがあります。例えば、個人的な事情に関する過度な質問や懇親会、イベントの参加など強制するような対応は、内定者の負担につながります。

企業は適切な距離感を保ちつつ、内定者が自主的に交流を深められる環境を整えることが重要です。内定者のプライベートを尊重しながら、無理のない形でサポートしましょう。

個別の対応を心がける

内定者フォローでは、画一的だけでなく個別対応を心がけましょう。

内定者は、一人ひとり異なる悩みや不安を抱えています。そのため、それぞれに寄り添った適切なフォローが必要です。

例えば、未経験で知識に不安のある内定者には、基礎を学べる簡易的な資料の作成や、過去の成功事例を紹介する方法があげられます。

さらに、オンラインツールでは地方在住者の悩みにも柔軟に対応できます。

その結果、内定者へ「きめ細やかなサポートが根付く企業」と好印象を与えられるでしょう。

内定承諾後の温度差に注意

内定承諾後に企業からの連絡が急に減るなど、承諾前後で温度差が生じないよう注意してください。

内定者は入社までの期間に不安や疑問を抱きやすく、連絡やフォローが少ないと「本当に歓迎されているのか」「入社後のサポートは大丈夫か」と不安を感じてしまいます。フォローが少なく、内定承諾後の温度差が著しい場合、内定辞退や早期離職につながるリスクが高まります。

そのため、定期的な連絡や懇親会、個別面談などを通じて、入社までしっかりフォローを続けることが大切です。継続的なコミュニケーションは内定者の安心感を高め、離職率の低下にも効果的です。

誇大表現に気を付ける

内定者フォローの場で会社の魅力を強調しすぎたり、誇大な表現を用いて期待値を過度に上げてしまわないように注意してください。期待値が高くなりすぎると、入社後に実態とのギャップを感じさせ、早期離職や内定辞退につながるリスクが生じます。

そのため、内定者には会社の良い面だけでなく、課題や厳しい部分も率直に伝えることが大切です。ありのままの情報を共有することで、入社後のミスマッチを防ぎ、内定者が納得したうえで新たなスタートを切ることができます。

内定者フォローでは一時的な印象操作ではなく、リアルな会社像を伝える誠実な姿勢が求められます。

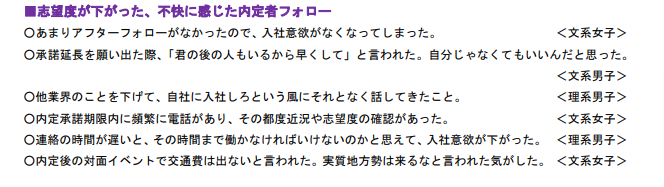

「志望度が下がった」NG内定者フォロー(体験談)

内定者フォローが不評になるケースもあります。

「志望度が下がった」と学生に思われてしまう、企業側の行動や内定者フォローは、具体的にはどのような内容なのでしょうか。

次のアンケート結果を見てみましょう。

出典:キャリタス就活 2024 学生モニター調査結果(2023 年 6 月発行)

ここで見て取れるNG行動のキーワードは、「放置・ぞんざい・他の否定・ないがしろ」等、企業の不誠実な姿勢です。

企業側からすると慣例や何気なく示した態度であっても、学生へ悪い印象を与えている可能性がある点は再確認する必要があります。一人の学生が悪い印象を持てば、口コミで悪評が広がる可能性もあり、注意が必要です。

人事関係者だけではなく、採用候補者と接する全社員の認識が求められるため、機会を設けて社員向けに説明会や資料を配布するなどの対応が重要です。

内定者フォローを時期別で解説

内定者への適切なフォローは時期によって違います。それぞれのタイミングに応じた対応をご紹介します。

内定承諾後

内定承諾後は、内定者が安心して入社を迎えられるよう、企業側の適切なサポートが重要です。具体的には、内定者向けのイベントや交流会を設けることです。仕事内容や職場の雰囲気を知る機会を作りましょう。

また、同期や先輩社員と交流できる場を作ることで、人間関係の不安軽減や、入社後のギャップを最小限に抑える効果などが期待できます。こうした取り組みは、内定者に信頼感や安心感を与えられます。そのため、内定者はスムーズに社会人生活をスタートできるでしょう。

秋の内定式以降

秋の内定式を迎えた後は、企業と内定者の関係性も変化し、入社に向けた準備が本格化します。この時期には、単なるフォローではなく、社会人としての基礎を身につけるための事前研修や課題に取り組んでもらうことが重要です。

例えば、ビジネスマナーや業界知識などの課題を提供し、入社後の業務を事前にサポートする企業もあります。また、内定者の不安を取り除くケアに加え、自社で働く意義を再確認し、前向きな意識を高める機会を作ることも効果的です。

学生の内定辞退が多い時期

内定をもらった学生が内定辞退する時期は、10月1日の内定式前に集中する傾向があります。

また、年末に結果が出る公務員試験との併願による辞退も少なくありません。

また、1月から3月の時期にも多くの企業で一定割合の内定辞退が発生します。

これは、「単位が足りず卒業できなかった」「大学院への進学を決めた」という理由が主です。

また、内定辞退を申し出ることへの心理的ハードルから事態の旨を言い出せず、このような遅い時期に内定辞退を申し出る学生もいます。

内定者フォローのためのツール

内定者フォローをするには、さまざまなツールの活用が必要です。ツールを使うことで、内定者同士や社員とのコミュニケーションが円滑になり、遠方に住む内定者への対応もスムーズになるでしょう。

ここでは、内定者フォローのためのツールを3つ紹介します。

SNSやスマホアプリ

SNSやスマートフォンアプリの活用は、学生とのコミュニケーションを円滑にする有効な手段です。

電話やメール離れが進む中、SNSやアプリを用いることで、リアルタイムでのやり取りができます。参加のハードルが下がり、現場の意見や社員・内定者同士の交流もスムーズに進むでしょう。

効率的なコミュニケーションは、人事担当者のストレス軽減にもつながります。

オンラインツール

近年、社内のオンラインツールの整備は不可欠です。特に、遠方や地方在住の内定者がイベントや研修に参加しやすくするため、オンラインでのアクセス提供が重要です。ZOOMやYouTubeなどのツールを活用すれば、地理的な制約を解消し、内定者が同じ情報を得られます。

さらに、内定者フォローをオンラインで効率的に行えるツールも増え、どのツールを選ぶか検討が必要です。進捗管理やコミュニケーションを円滑にするツールなどは、内定者との関係をより密にし、スムーズな入社準備をサポートできるでしょう。

内定者向け研修とeラーニング

内定者向け教育プログラムの企画として、研修やeラーニングの導入をすると、入社後のスムーズなスタートをサポートできます。ビジネスマナーや業界知識を事前に学ぶことで、内定者の不安を軽減し、仕事のイメージを掴みやすくなります。

また、雑談力を身につけると、同僚や上司と良好な関係を築けるでしょう。組織への愛着が深まり、早期退職の防止にもつながります。

内定者向け教育を充実させることによって、内定者の不安を和らげつつ、必要なスキルを効率よく身につけられます。

内定者同士の交流を促進する施策

内定者同士の交流を促進する施策として、グループワークやジャーナリングの活用があげられます。内定者間や企業との相互理解が深まるでしょう。

グループワークを実施することで、企業が内定者に求めるスキルや価値観を共有でき、内定者同士の人間関係の構築をサポートします。

また、ジャーナリングを取り入れると、内定者が将来の目標や理想像を他の内定者と共有する機会となるでしょう。入社後のチームワークやモチベーション向上に寄与します。

内定者フォローに役立つツール8選

内定者の内定ブルーを解消し、よい精神状態で入社してもらうためには、内定者フォローが重要です。

ここでは、内定者フォローに役立つサービス・ツールを8つ紹介します。

内定者フォローの方法について迷っている企業は参考にしましょう。

SNS感覚で使える「エブリONE」

「エブリONE」はスマートフォンから使える内定者専用アプリで、無駄の少ない料金体系で必要なアカウントを必要な期間だけ使えます。

SNS感覚で気軽にログインできるほか、プッシュ通知での連絡も可能です。

採用担当者も学生と同じ画面のアプリを使えるため、内定者からの使用感を把握しながら操作がしやすい点も長所だといえます。

セキュリティ対策にも力を入れており、内定者・企業双方がプライバシーを守りながらやり取りができるでしょう。

アプリだから使いやすい「Chaku2 NEXT」

「Chaku2 NEXT」は、内定者だけではなくインターン生や新入社員も同時にフォローできるアプリです。

学生が使いやすいSNS機能やメッセージ機能を搭載しており、スムーズにやり取りができます。

メールよりも気軽・確実に情報を伝えられるプッシュ通知も採用しており、メッセージの開封率向上に効果的です。

また、メッセージは一括送信が可能で、集計作業も簡単にできます。

通常コースよりも価格を抑えたライトコースもあり、予算に合ったコースでの導入が可能です。

コミュニケーションを促す「らくらく内定者フォローオンライン」

「らくらく内定者フォローオンライン」は、内定者フォローを支援するツールです。

内定者と社員同士の定期的なコミュニケーションを誘発し、円滑な内定者フォローを実現します。

内定者同士や会社とのSNSの交換が不要で、このツールのみで連絡ができることも利点です。

また、内定者や社員の人柄を把握できるプロフィール機能も備えているため、入社前に内定者同士や先輩社員との交流を持つきっかけになります。

プロフィール機能の質問は10項目まで設定可能です。

LINE・Zoom連携できる「採用一括 かんりくん」

「採用一括 かんりくん」は、エントリーから内定まで完結できる採用支援ツールです。

連絡を自動化することによって工数・ヒューマンエラーを削減できるほか、LINEとの連携も可能で、内定者への連絡をスピードアップできます。

採用データの自動集計も可能で、データを表やグラフで可視化できます。

これによって採用活動データの多角的な分析を可能にし、企業全体の戦略立案にも貢献が可能です。

定額でeラーニングできる「サイバックスUniv」

「サイバックスUniv」は、定額でeラーニングをはじめとしたさまざまな社員教育ができるサービスです。

階層別・職種別、シリーズ別の研修が充実しており、内定者フォローとしても活用できるでしょう。

必要な学習に合わせてサービスの形態を選んで契約でき、会費制サービスではeラーニングとWebセミナーを合わせて約5000のコースが受け放題です。

内定から入社までの間に学んでほしいことがある場合に重宝するでしょう。

動画コンテンツ数国内最大級「Schoo for Business」

「Schoo for Business」は、9000本以上のコンテンツが閲覧できる、国内最大級の研修支援サービスです。

研修や自己啓発などさまざまな目的に応じた活用が可能なため、内定者フォローとして用いることによって、幅広い分野の研修を内定者に与えられるでしょう。

ただコンテンツを見るだけではなく、ほかの受講者の質問・コメントも、閲覧できます。

これによって、学習分野に興味がない人でも気軽に学び始められます。

内定者パック

「内定者パック」は、入社意欲を高めるための仕組みに力を入れた内定者フォローツールです。

内定者向けeラーニングが受け放題なため、入社前に幅広い知識を提供できます。

また、内定者フォロー業務の効率化にも力を入れており、管理の手間を削減できます。

内定者懇親会や個別面談の日程調整、業務連絡など、多種多様なコミュニケーションで内定者に働きかけることも可能です。

セキュリティ対策も万全であり、定期的な脆弱性診断を実施しています。

エアリーフレッシャーズクラウド

「エアリーフレッシャーズクラウド」は、新卒採⽤に注力したコミュニケーションツールです。

スマ-トフォンやタブレット端末のほか、パソコンでも利用でき、利用者の使いやすい環境で活用が可能です。

プッシュ通知を採用しているため、メールよりも確実に情報を届けられます。

内定前の段階ではインターンシップの参加者をフォローすることで、企業に興味を持った集団を形成できます。

また、企業の魅力を訴求することで内定辞退を防ぎ、効率的な採用活動を実現可能です。

内定者フォローの目標設定

内定者フォローを成功させるには、辞退率や参加率など具体的な目標を設定し、PDCAサイクルで効果を検証・改善することが重要です。

内定者フォローの目標設定について、指標ごとのポイントを解説します。

辞退率

内定者フォローの効果を測る上で、辞退率の改善は重要な指標となります。

内定者フォローを実施したあと、実際に内定辞退率がどのように変化したかを定期的に調査・分析しましょう。また、内定を承諾した理由や決め手について内定者本人にヒアリングすることで、どのフォローが効果的だったのかを把握できます。

フィードバックをもとに、今後のフォロー内容を見直し、より辞退率の低減につながる施策へと改善しましょう。

イベントへの参加率

内定者フォローとしてイベントを開催しても参加率が低い場合は、イベント内容や告知・リマインド方法の見直しが必要です。内定者が興味を持ちやすい内容や、先輩社員との交流、グループワークなど参加したくなる企画を検討しましょう。

また、開催日時や内容を早めに伝え、リマインドメールを送ることで参加忘れを防ぐことも大切です。オンライン参加の選択肢を設けたり、参加しやすい雰囲気づくりを意識することで、イベント参加率の向上につながります。

メール開封率

内定者フォローのメール開封率は、フォローの効果を測る指標になります。

メールを送っても開封率が低い場合、内定者に情報が届いておらず、フォローの効果が薄れている可能性があります。まずは件名の見直しが効果的です。「【重要】入社前研修のご案内」など、内容の重要性や緊急性が伝わる件名にすることで、開封率の向上が期待できます。

また、メール以外の連絡手段の活用も有効です。LINEやSlackなどのチャットツールは若い世代になじみがあり、メールよりも確認頻度が高い傾向にあります。複数の連絡手段を併用することで、開封・既読しやすい状況を作りましょう。

フォローイベントの満足度

フォローイベントの満足度は、内定者が入社まで安心して過ごせるかどうかを左右する大切なポイントです。

企業側がよい内容だと思っていても、内定者が不満を感じているケースもあります。そのため、イベント終了後には必ず感想を聞いたり、アンケートを実施して満足度を確認しましょう。

アンケートでは、イベント内容や進行、雰囲気など具体的な項目ごとに評価してもらうと、改善点が見つかりやすくなります。内定者からのフィードバックをもとに、次回以降のイベント内容をブラッシュアップすることで、より満足度の高い内定者フォローにつながるでしょう。

離職率

内定者フォローを実施する前と後で、入社後の離職率がどのように変化したかを検証することで、フォロー施策の効果を客観的に評価できます。とくに3ヶ月以内や1年以内の早期離職率は大きな評価材料になります。

離職率を分析した結果、数値に改善が見られない場合は、フォロー内容の見直しが必要です。アンケートやヒアリングを通じて内定者の不安や期待を把握し、ニーズに合わせた対応を行いましょう。

また、離職者からの退職理由ヒアリングも、内定者フォローの改善点を見出す貴重な情報源として役立ちます。

まとめ

内定者フォローは、手書きメッセージや定期的な連絡で不安を軽減し、企業への信頼感を高める重要な役割を果たします。懇親会や座談会、SNSの活用も内定者の満足度を向上させ、志望度を高める効果があります。

企業の積極的なコミュニケーションが内定者へ安堵をもたらすでしょう。入社意欲を高めるだけでなく、企業への印象も良くなります。

採用は企業の成長に大きな影響を与えるため、信頼できる外注先への委託が重要です。

株式会社ABABAは、就活生がどの企業の選考を進んでいるかが可視化され、自社の求める人材とマッチしているかの判断が可能です。そのため、スキルや待遇などのミスマッチを防ぎ、高い内定承諾率を誇ります。

◆ABABAの特徴

| ・ライバル企業の最終面接を受けた優秀な人材に対してアプローチできる ・同業他社を志望している就活生の場合、希望業界や思考性に共通する部分もあり、無駄なく効率的にスカウトができる ・ミスマッチを防ぐことで内定承諾率を高め、内定後のフォローをスムーズにできる |

ABABAは45,000名を超える就活生が利用しており、企業から就活生に向けた100万を超えるスカウトが生まれています。

サービスについてはこちらをご覧ください。

また、内定者フォローへの活用に、ぜひ下記資料もご参照ください。

この記事の監修者

杉原 航輝(株式会社ABABA 執行役員)

新卒・中途採用領域を中心に、法人向けの採用支援や採用コンサルティングを経験。ダイレクトリクルーティングを含む採用戦略設計から実行支援まで携わる。

また、新卒採用における内定者フォローや採用定着を目的とした施策設計・立ち上げにも従事。

2023年より株式会社ABABAに参画し、執行役員としてマーケティングおよびインサイドセールスを管掌。