内定辞退を減らすには?企業ができる対処法10選を紹介!

優秀な人材に内定を出しても、学生の方から内定辞退を申し出てくることがあります。

内定辞退が原因で採用活動を長く続けることになると、予想以上の人員や時間を割くことになるため、内定辞退はなるべく減らしたいところです。

本記事では、学生が内定辞退をする理由と企業側でできる対処法を紹介します。

内定辞退を減らす対策もですが、そもそも内定辞退が低いチャネルを活用するのも効果的。

ABABAは、「わずか86時間で新卒11名の内定承諾を獲得」「6名に内定を出して5名から承諾」など内定辞退率が低いと評判のスカウトサービスです。興味がある方はご覧ください。

新卒の内定辞退の状況

新卒の内定辞退を防ぐためには、現状を把握して適切な予防をしなければなりません。そこで最初に新卒の内定辞退の状況を確認しましょう。

内定辞退率は約6割

リクルート 就職みらい研究所が実施した「2025年3月度(卒業時点) 内定状況」によると、2025年3月卒業時点の就職内定辞退率は63.8%でした。この数値は、「就職内定辞退率 = 就職内定辞退人数 ÷ 就職取得人数」より算出しています。

また、内定取得した企業数や内定辞退した企業数の割合は以下の通りです。

- 内定取得した企業数:1社:36.3% 2社:24.7% 3社:17.5%

- 内定辞退した企業数:0社:36.2% 1社:25.2% 2社:17.4%

上記の結果より、2社以上の企業の内定をもらっている学生が多いことで、内定辞退率は高まることが分かります。

参考:リクルート 就職みらい研究所 – 就職プロセス調査(2025年卒)「2025年3月度(卒業時点) 内定状況」

内定辞退の起こりやすい時期

内定辞退が起こりやすい時期もあり、企業は内定を出す時期の考慮も大切です。

時期と理由については以下の通りです。

- 6〜9月は内定式前に駆け込み辞退が増える

- 11月は公務員試験があり、合格すると内定辞退者が出る

- 1〜2月は学生の単位不足や大学院への進学で迷い、辞退が出やすい

内定式の多くは10月に行われますが、それまでに別の企業と比較を行い、本命でないと判断した場合に辞退する可能性があります。

また、11月の公務員試験に合格すると、企業での就職と比較検討する学生がいるので、面接で確認しておくとよいでしょう。

新卒の内定辞退が起こる理由・背景

内定辞退率を下げることで、会社説明会や書類選考、複数回の面接など採用活動の長期化を防ぎ、優秀な人員を確実に確保することにつながります。

ここでは、なぜ学生たちが内定を辞退するのか、起こる理由や背景を紹介します。

志望度が低い

内定辞退で最も多い理由は、応募した学生にとって就職したい本命の企業でないことです。

学生の「御社が第一志望です。」という文言は、内定をひとつでも多く獲得するための常套句でリスク回避策といえます。

企業側は、志望度に関する言葉を信用し過ぎず、冷静に対応しましょう。

学生はより志望度の高い企業から内定が出ると、他企業の内定は辞退してしまいますが、ある程度は仕方がないものと割り切ることも必要です。

労働条件が悪い

学生たちが就職活動を通してさまざまな企業の情報を得るなかで、重要になることのひとつは労働条件です。

さまざまな企業へ応募する学生ほど競合他社の給料や休日、福利厚生を比較し、他社が優れていると感じた場合には内定辞退を選択肢に入れてしまいます。

さらに、業務内容や勤務予定地が自分に合わないと学生たちが感じれば、内定辞退につながる可能性があります。

この現象は、第一志望の企業でも起こり得ることです。

売り手市場の傾向にある

内定辞退が増加する背景には、求人状況が売り手市場の傾向にあることが挙げられます。

少子高齢化が進む日本では労働力人口が減少し、企業側が求職者を集めるための競争を強いられています。

そのため、求職者が複数のオファーを受け取り、自分に最適な職場を選びやすい状況です。

さらに、中長期的にもこの売り手市場の傾向が続くと予測されているため、企業側は適切な対策を講じなければいけません。

内定者フォローを強化し、入社意欲を高めるための施策導入が求められます。

選考中や面接での印象が悪い

レスポンスのスムーズさや面接官の態度などは、学生の企業に対する印象につながります。

そのため、連絡が遅かったり面接官・人事担当者のよくない態度などを目にすると、雰囲気が悪いと伝わってしまい、内定辞退を検討する学生が出るでしょう。

インターネット上で会社の評判を調べている学生も多く、面接や会社の雰囲気が評判通りよくなかったと判断されると、内定辞退につながります。

当初のイメージと実際が異なった

説明会や面接、見学や座談会などの選考や内定後のフォローイベントを通じて、当初抱いていたイメージと異なる印象を受けたことが原因につながることがあります。応募時点では自分に合う企業と思っていたものの、選考や内定後のフォローイベントによってギャップを感じ、社風に馴染めないと感じるためです。

十分に理解した結果の判断であれば仕方がないものの、誤解されている場合は説明不足のため、採用フローの見直しが必要です。

内定から入社までの期間が長い

内定が出た時期から入社までの期間が長いと、漠然とした不安が出てきて「本当に入社してもよいだろうか」と考えてしまう場合があります。

入社までの期間に企業からの定期的な連絡がないと、他社と比較し内定を貰った企業への志望度が下がってしまい、辞退につながることもあります。

内定者フォローができていない

内定辞退が起こる理由の一つに、内定者フォローが不十分であることも挙げられます。

内定後も学生とのコミュニケーションを継続することは非常に重要です。内定後に連絡がないことで学生の不安が募り、最終的には辞退につながる可能性が高まるため放置は厳禁です。

定期的にフォローメールを送ることや電話で連絡をすることで、学生は企業から「気にかけてもらっている」と感じます。他にも、内定者向けのイベントを開催し、企業の雰囲気が知れる機会を提供することも効果的です。

新卒の内定辞退理由の1位は「他企業に決めた」

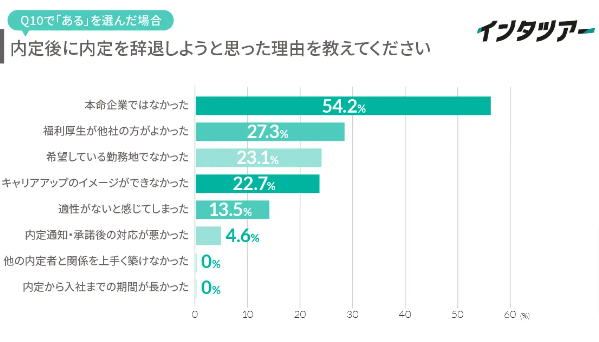

出典:株式会社インタツアー『23・24卒生対象 内定承諾・辞退の決定要因調査』

内定辞退の最も多い理由は、「本命企業ではなかった」です。

多くの学生が本命以外にも複数の企業の応募を受け、内定を受け取った中から最もよいと感じる企業を選びます。待遇や社風、キャリア成長の機会などが他社の方が魅力的だった場合、内定辞退につながることがこの結果から見て取れます。

辞退理由1位の「本命企業でなかった」という理由を覆すことは困難ではあるものの、2位以下の理由は、選択肢に残りながらも辞退されているため、対策が可能です。

特徴的な福利厚生を策定することや、希望勤務地を受諾する等のアピールポイントを作るなど、学生に選んでもらえる1社になる工夫が求められます。

新卒の内定辞退を減らすための対処法・行動10選

内定までに要したお互いの労力を価値あるものにするためにも、辞退を減らすための対処法を実践しましょう。

ここでは、内定辞退を避けるための方法や行動のいくつかを紹介します。

応募者の需要や考えを理解する

学生が求める仕事の条件や取り組む姿勢、入社後の目的は何かを知ることが大切です。

面接や選考をスムーズに進めることで、期間を空けずに話ができるためお互いの考えを途切れることなく理解できます。

調整が細かく必要になる対面面接だけでなく、オンライン面接も取り入れるとスムーズに選考を進められるでしょう。

応募者・内定者の疑問に答える

応募者や内定者からの質問に対しては、真摯に答えるようにしましょう。なぜなら、内定辞退は不安を解消できないことがきっかけのことがあるためです。

内定者面談や選考時に質問の時間を設けるなど、気軽に質問ができる場を作りましょう。企業側から質問を受け付けることで、学生の不安を解消できるだけではなく、どのような疑問を持っているかを探れます。また、コミュニケーションの機会を増やすことで、信頼の向上も可能です。

業務の内容や職場環境について、分かりやすく伝えて疑問や不安を無くしましょう。

応募者への熱意を伝える

自社にとって応募者が必要な人材であることを伝えることも大切です。なぜなら、「自分は必要とされていない」と感じることで内定辞退をするためです。

採用時や内定者との交流の場を設ける際は、採用した理由を伝えましょう。応募者に対するフィードバックを通して、評価する姿勢を見せることも有効です。

また、会社のビジョンを共有することは、ミスマッチを防ぐことにもつながります。

会社の評判や印象を意識する

採用活動自体が、企業の印象にもつながっていることを意識しましょう。

内定辞退率を下げるためにも、面接官の学生に対するマナーを教育したり、研修を開催するなど、社内の準備も大切です。

その他にも、企業からの連絡が遅いと信頼度の低下につながり不安を与えてしまうため、レスポンスは素早く丁寧に行うように注意しましょう。

面接官だけでなく面接に関わりのない社員も、会社を訪れた学生から見られている意識を持つことが大切です。

現場や経営者と意見を統一する

企業側が求めるスキルや人材を、現場の社員と経営者との間ですり合わせしておくと、応募者と企業のミスマッチが起こりにくくなり、内定辞退を避けられるでしょう。

面接官によって内容や意見が違うと、学生が矛盾を感じてしまい企業に対する不安や疑問を作り出す原因にもなります。

面接の内容や選考の基準を統一することで、応募者と企業どちらにとってもイメージと現実の差を埋めやすくなるでしょう。

求人での文面を工夫する

求人での文面で自社の魅力を十分に伝えられるよう工夫すると、内定辞退を回避する効果があります。

厚生労働省の状況調査によると、令和6年3月の有効求人倍率は1.28倍と令和4年度からほぼ横ばいの状況です。

売り手市場のなかから、優秀な人材を確保するためのアピールが必要です。

業務内容や待遇は明確に記載し、社風や自社の魅力を見せられるような文面にし、他社の求人に埋もれないよう、アピールしましょう。

連絡を早くする

応募者・内定者への各種連絡は迅速に行いましょう。なぜなら、応募者や内定者は連絡の早い会社を優先する傾向にあるためです。

面接結果の通知・選考スケジュールの連絡・疑問への返答・インターンなどへのフィードバックなど、必要な連絡は早めにします。返信を早くすることは、信頼度の向上にもつながります。

注意点として、連絡を早くすることは大切なものの、業務時間外の連絡は控えましょう。なぜなら、業務時間外に連絡をすると「残業が多い会社」というイメージを持たれるためです。

会社や同期との交流の場を用意する

内定通知書を出した後から入社までの間に連絡がなく、学生がどのように過ごしてよいか分からなくなると、内定辞退につながることがあります。

懇親会やインターンシップを開催すると、他の内定者の様子や会社の雰囲気を知り、これからどのような会社で働くかイメージしやすくなるでしょう。

会社や同期との交流を入社前から深められるようにすることは、前向きな気持ちを与え、志望度を高めることにもつながります。

内定者の不安を解消する

内定通知書を貰った後の不安解消を心がけることで、内定辞退を避けられる可能性があります。

漠然とした不安を解消するためにも、内定者に向けたヒアリングや相談が大切です。

不安解消のひとつとして、業務の研修をするとよいでしょう。

入社後の働き方や職場環境を確認してもらい、イメージと現実のギャップを埋められるようにすることで、不安解消につながります。

これらの入社前のイベントは、学生のスケジュールを考慮して実施することでより効果が現れるでしょう。

専門家の力を借りる

内定辞退率を下げる方法のひとつに、専門家の力を借りることがあげられます。

スカウトサービスや紹介サービスを使うことで、内定辞退率を下げることにもつながります。

スカウトサービスを使うことによって、応募のきっかけを作り出せ、自社のことをよく知ってもらうことができるため、企業と応募者のミスマッチを防げるでしょう。

紹介サービスでは、紹介会社が自社の要望に合った人材を選んで紹介してくれるため、自社にマッチした人材を見つけやすいメリットがあります。

新卒の内定辞退を減らすために注意すべき時期

内定辞退が多くなりやすい時期は、特に対策をしなければなりません。内定辞退が多くなる時期とは、各企業から内定が出る時期や内定承諾書の期限の直前です。

それぞれについて詳しく解説します。

各企業から内定が出る時期

各企業から内定が出る時期は、内定辞退が増える時期です。これは、自社よりも志望度が高い企業から内定をもらえたことで辞退するケースです。

新卒の内定は業界によって前後するものの、6月頃がピークのため、多くの就活生が6月までに内定辞退をします。

この時期の内定辞退を避けるためには、内々定通知を早めに実施したり、内々定者面談で今後について話したりすると効果的です。自社に来てほしいという思いをしっかりと伝えましょう。

内定承諾書の期限の直前

内定承諾書の期限である、内定の連絡後1週間〜1か月頃も内定辞退が増えます。

内定承諾書の期限の直前は、内定辞退がしやすい最後のタイミングです。慎重に判断しようと考える就活生が期限の間際まで悩み、最終的に他社を選ぶことで自社の内定を辞退します。

期限直前の内定辞退を防ぐためには、内定者フォローを丁寧に行うことが重要です。自社の魅力を知って積極的に選んでもらえるよう、内定者フォローを行いましょう。

新卒の内定辞退を減らすために有効な施策

内定辞退を減らすためには、企業が積極的に取り組みたい施策がいくつかあります。

ここでは、内定者が企業に対して信頼感を持てるようにするための具体的な対策を紹介します。

これらの施策を実施することで、内定辞退の可能性を減らし、内定者の入社モチベーションを高めましょう。

体験入社や見学会

内定辞退を減らすための有効な施策の一つに、1日体験入社や見学会の開催があります。

内定者が業務を体験することで1日の流れを具体的に把握できるため、入社後のギャップを減らせます。体験入社では職場の雰囲気や業務内容を体感できるため、内定者にとっては非常に有益です。

また、見学会を通じて社内の施設や働く環境を直接確認することも可能です。

その結果、内定者は企業への理解を深め、不安なく入社を迎えられます。

体験入社や職場見学の機会を設けることは、内定辞退を防ぐ重要な施策として活用できるため導入を検討しましょう。

インターン

インターンを通じて、内定者は会社や業務内容を経験でき、入社前に企業文化や具体的な仕事内容を深く理解できます。

実務経験を通じて入社後のギャップを減らすことで、ミスマッチを防ぐことにつながります。

また、インターンシップを行うことで、企業側も内定者の適性や業務に対する理解度を把握できるため、より適切なマッチングが可能です。

インターンシップは内定者・企業双方にメリットのある施策といえます。

内定者イベント

イベントや交流会を通じて、内定者同士の親睦が深まり、連帯感が生まれます。入社前から人間関係が形成されるため、内定辞退の防止だけでなく早期離職のリスク低減にも有効です。

内定者向けのイベントを設けることで、内定者は同期の仲間と働くことを心待ちにし、モチベーションが高まった状態で入社を迎えるでしょう。

社員交流会

社員交流会は、内定辞退を減らすために非常に効果的な施策の一つです。

社員とコミュニケーションを取る場が設けられることで、内定者の不安や疑問が解消され、企業への信頼感が高まります。先輩社員や経営陣との交流会を通して、内定者は直接質問や相談ができ、企業文化や職場の雰囲気をより深く理解できるでしょう。

また、こうした交流を通じて内定者は企業への親近感を持ち、不安なく入社を迎えられます。結果として、内定辞退のリスクを減らし、内定者の定着率を向上させることが期待できます。

入社前研修

「入社後に業務を遂行できるだろうか」という不安を抱える内定者は多いです。そこで、入社前研修を実施し、業務に必要な知識やスキルを事前に学ぶ機会の提供は、大きな効果を発揮します。たとえば、基礎的なITスキルや社内システムの使い方を予習できるようにすると、自信を持って入社日を迎えられます。また、同時に同期との交流機会を設ければ、人間関係を築くきっかけにもなり、早期離職防止にもつながるでしょう。研修は不安の解消と定着率向上に直結する重要な取り組みです。

経営陣との交流会

経営陣との交流会は、候補者にとって貴重な場となります。たとえば経営陣と直接交流する機会があると、会社の方向性やビジョンを理解し、入社意欲が高まる点は大きな魅力です。また、トップ自らが将来の展望を共有したり、社員への想いを伝えたりすると、候補者は企業文化や価値観を深く理解できます。形式的な説明会では伝わりにくいメッセージも、交流会を通じて経営陣から直接伝えると、相互理解と信頼関係の構築につながります。

オヤカクを実施

オヤカクとは内定を出した企業が「親への確認をする」の略です。近年では、内定辞退防止策として注目されています。企業が内定者本人だけでなく、親に対しても自社の紹介を行い、安心感を持ってもらうことで入社への同意を強める取り組みです。とくに親の意向が進路選択に大きく影響する学生に対して有効です。企業の姿勢や将来性を親に理解してもらえると、内定者の決意を後押しできます。オヤカクの丁寧な実施は、内定辞退防止と信頼関係構築の両面で効果的です。

内定辞退を減らす施策を取り組む企業の事例

採用活動で苦労してせっかく内定を出しても、入社直前で辞退されてしまう場合があります。そのため、多くの企業が「内定辞退防止」に向けた具体的な取り組みを強化しています。企業の事例から、どのように内定者フォローを実施して安心感を与え、入社意欲を高めているのか参考にしてみてください。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングスでは、2019年から「エンプロイー・ジャーニーマップ」を導入しています。内定者が入社後に達成したい目標や、キャリアビジョンを明確に描ける仕組みを整えました。そのうえで、目標と日々の業務がどのように関わるのかを可視化します。企業文化への理解が深まり、自立的なキャリア形成を意識できるようになります。結果として、内定辞退率の低下や入社意欲の向上につながり、採用後の定着率向上にも効果を発揮しました。

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループでは、全ての内定者を対象にe-ラーニング形式でのプログラミング研修を実施しています。入社前から、基礎スキルを学べる仕組みを整えて、入社後の業務理解やスムーズなチーム適応を支援しています。また、研修過程で得られる達成感が内定者の自信や期待感につながり、入社までのモチベーション維持にも効果を発揮するのです。結果的に、内定辞退の防止だけでなく、入社後の早期戦力化にも貢献しています。

Sansan株式会社

Sansan株式会社では、候補者一人ひとりの志向や価値観に合わせた選考体験を丁寧に設計しています。初期段階から中途採用に至るまで、きめ細やかなコミュニケーションを重ね、候補者の個別ニーズに柔軟に対応している点が特徴です。こうした取り組みにより、内定辞退率を大幅に低減し、結果として入社意欲の高い人材を確保することに成功。さらに、個々の理解度や関心に沿った対応が入社後の定着や早期戦力化にもつながっています。

株式会社サイバーエージェント

株式会社サイバーエージェントでは、内定者に向けてオンラインコミュニティを開設し、入社前から会社や社員とのつながりを実感できる環境を整えました。さらに先輩社員との交流機会を積極的に設けて、リアルな職場の雰囲気や業務に関する疑問、将来への不安を率直に相談できる場を提供しています。こうした取り組みにより、内定者同士や社員との結びつきが深まり、入社への期待感や安心感が高まる結果、内定辞退防止に大きな効果を発揮しました。

株式会社yutori

株式会社yutoriでは、内定者が安心して入社準備を進められるよう「相談しやすい関係づくり」を大切にしています。具体的には、個別面談やカウンセリング体制を整え、一人ひとりの悩みや疑問を早期に解消できる環境を整備。また、入社前のインターンや職場体験を通じて、現場の雰囲気や業務内容を肌で感じられる機会も提供しています。こうした細やかなフォローによって、内定者の不安を軽減し、安心感と納得感を持って入社に臨めるよう支援しており、結果として内定辞退率の減少につながっています。

新卒の内定辞退を減らすための注意点

新卒の内定辞退を減らすためには、採用側の態度が重要です。なぜなら、採用側の態度は内定者からの口コミで広がることがあるためです。悪い評判が広がると、内定辞退の可能性が高まります。また、内定者本人だけでなく全体に配慮した対応が必要です。

ここでは、新卒の内定辞退を減らすための注意点をご紹介します。

オワハラに気をつける

自社に入社してもらいたい気持ちが強いからといって、オワハラをしてはいけません。

オワハラとは、他の企業への就職を終わらせるように強要することです。オワハラは、内定者に対して非常にネガティブな印象を与えるため、内定辞退の可能性が高まります。

また、憲法の職業選択の自由を侵害する可能性があり、社会的信用にも傷が付く恐れもあります。複数社から内定を受け取った学生に自社を選んでもらえるように、丁寧な内定者フォローを心がけましょう。

しつこく引き止めない

必ず自社に来てもらいたい有望な人材の場合、内定辞退の連絡を受けても一度考え直してもらえないか相談することもできます。しかし、しつこく連絡を行ったり、無理に引き止めたりする行為をしてはいけません。なぜなら、必要以上の連絡や無理な引き止めはハラスメントになる可能性もあるためです。

また、内定辞退時の対応がよければ、他の企業に行っても転職時に戻ってきてもらえる可能性もあります。今後を見据えて、内定辞退をされたとしても丁寧に対応しましょう。

内定者フォローの実施だけで満足しない

内定者フォローは重要な施策ですが、それを「実施していること自体」で満足してしまうのは危険です。例えば定期的な面談やイベントを用意しても、内容が画一的で内定者の不安を解消できなければ効果は半減してしまいます。大切なのは、内定者一人ひとりの状況や価値観に応じて柔軟に対応することです。不安を取り除き、企業への信頼感を高めるような施策を設計すると、安心して入社を迎えられる環境が整い、内定辞退防止にも直結します。

オヤカクを実施する際は事実に基づいて自社をアピールする

オヤカクを実施する際には、単なる企業イメージや感覚的な説明ではなく、データや実績など事実に基づいた情報の提示が大切です。例えば、離職率や平均勤続年数、研修制度の内容など、客観的な指標を用いると親の安心感を高められます。また、企業理念や労働環境についても一貫性を持ってアピールすれば、親だけでなく内定者本人にも信頼を与えられます。

ただしオヤカクを行う際には、必ず内定者に目的を説明し、同意を得ておきましょう。内定者の保護者に対して信頼性のある説明は、内定辞退の防止にもつながります。

内定辞退が発生しにくいチャネルを選ぶ

内定辞退を「防ぐ」ことに注力するのではなく、そもそも「発生しにくい」チャネルを選ぶことが効果的です。例えば、従来の求人媒体では内定後に辞退されるケースもありますが、候補者とのマッチング精度が高いチャネルを活用すれば辞退率を下げられます。中でもABABAは、企業と候補者双方の相性を重視した仕組みにより、内定承諾率が高いと注目されています。信頼できるチャネルを選べば、安定的な採用活動を実現できるでしょう。

まとめ

内定辞退は、時期によるものや企業への志望度、労働条件の不一致などさまざまな原因で発生します。

内定辞退にならないためにも、企業側が面接対応の改善や内定者に向けたイベントなどの実施を企画し、志望度低下を防ぐ工夫が大切です。

応募者とのミスマッチをより防ぐためには、スカウトサービスや紹介サービスなどの専門家を利用することもおすすめです。

学生が応募するきっかけを作り出せ、自社のことをよく知ってもらってから応募ができるため、企業への志望度も高くなり、内定辞退を避けることができるでしょう。

株式会社ABABAでは、企業が新卒で優秀な人材をスカウトするシステムをリリースしています。

◆ABABAの特徴

| ・他社の最終面接まで進んだ優秀な人材に対して、アプローチできる ・スカウト機能により、94%のユーザー企業が「ES」や「1次面接」のスキップに成功 ・学生が企業へ応募するきっかけを与え、学生との企業間の相違が少ない採用が期待できる |

サービスの概要はこちらを参照してください。

内定辞退を防ぐための準備はできていますか。

お役立ち資料に「内定辞退を防ぐための9つの施策」をチェック項目付きで紹介しています。是非参考にしてみてください。

この記事の監修者

杉原 航輝(株式会社ABABA 執行役員)

新卒・中途採用領域を中心に、法人向けの採用支援や採用コンサルティングを経験。ダイレクトリクルーティングを含む採用戦略設計から実行支援まで携わる。

また、新卒採用における内定者フォローや採用定着を目的とした施策設計・立ち上げにも従事。

2023年より株式会社ABABAに参画し、執行役員としてマーケティングおよびインサイドセールスを管掌。