内定辞退が多い時期はいつ? 起こる理由や回避のポイント、時期別の予防策を解説

学生による内定辞退が多い時期や、起こる理由、予防策を紹介します。これから新卒採用をする予定の企業や人事を担当している方はぜひ参考にしてください。

内定辞退に困っている場合、新卒採用を外注するという手もあります。株式会社ABABAは、企業が新卒をスカウトするシステムをリリースしています。興味がある方はご覧ください。

内定辞退が多い時期

内定辞退が多い時期には,、いくつかの特徴的なタイミングがあります。

ここでは、特に辞退が集中しやすい3つの時期について詳しく解説します。

それぞれの時期における辞退の理由や回避のポイントを理解し、適切な対策を講じることで、内定辞退のリスクを減らしましょう。

7〜9月は内定辞退が最も多い

7〜9月は、内定辞退が最も多い時期といえます。

この時期は内定式の直前であることが多く、内定者が他の企業からのオファーや自分のキャリアプランを再評価するタイミングでもあるためです。

また、内定式が近づくにつれて、内定辞退の申し出がぎりぎりになる傾向が見られます。

これは、内定者が最終的な決断を先延ばしにする傾向にあるためです。

このような状況を防ぐためには、内定者に対して早期から継続的なフォローアップとコミュニケーションが重要です。

11月は公務員試験の結果発表が影響する

11月は、公務員試験の結果が発表される時期であり、内定辞退が増える傾向にあります。

公務員試験を受験する学生は多く、その結果次第で内定を辞退するケースの多いことが特徴です。

特に、公務員試験に合格した学生は、安定した職業として公務員を選ぶため、企業からの内定を辞退する学生が多数見られます。

このため、企業側は11月に内定辞退が多数あることを予見し、二次募集の計画を立てておく等の対策が求められます。

また、合格しても必ずしも公務員になる決断をしていない学生もいるため、密なフォローメールで信頼関係を築き、内定辞退を防ぐことも効果的です。

1・2月は入社直前の内定辞退

1月と2月は、内定辞退が多い時期の一つであり、特に入社直前の駆け込み辞退が増える傾向にあります。

この時期になると、内定者は他の企業からのオファーや、自分のキャリアプランについて最終的な決断を迫られることが多いためです。

また、入社直前のタイミングで辞退が発生すると、企業側は急な人手不足に直面します。

このような事態を避けるためには、内定者との定期的なコミュニケーションが重要です。

内定者が持つ不安や疑問に迅速に対応し、入社までのスケジュールや準備状況を確認することで、駆け込み辞退を防げます。

内定辞退率の推移

就職みらい研究所のプレスリリース「就職プロセス調査 2024年3月度内定状況 P.4」によると、内定辞退率の推移は以下の通りです。

・2月1日時点 16.0%

・6月1日時点 53.1%

・9月1日時点 63.8%

・3月卒業時点 63.6% など

このことから、選考が開始された時点の内定辞退率は非常に低いものの、内定の数が増えたり入社が近づいたりすると、内定辞退率は高くなることが分かります。

6月や9月になると、多くの企業が就活生に内定を出すため、内定辞退率が高くなる傾向です。

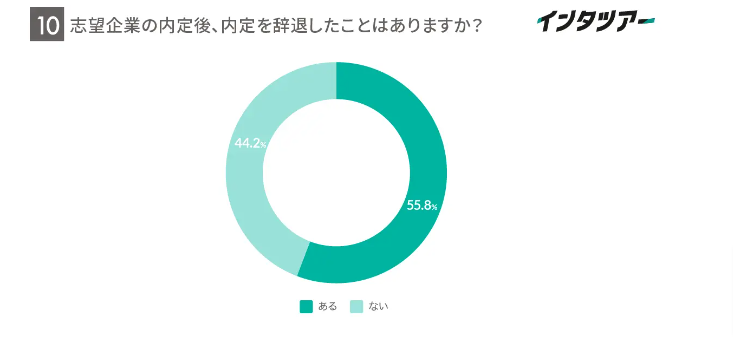

内定承諾後に辞退される割合は?理由と防ぐためのポイントを紹介内定辞退した経験者は約6割も!

出典:株式会社インタツアー『23・24卒生対象 内定承諾・辞退の決定要因調査』

内定辞退の実態について考察すると、約6割の学生が内定辞退を行っていることが分かります。このデータは、内定辞退が非常に一般的な現象であることを示しています。

内定辞退の理由としては、他の企業からよりよいオファーがあった場合や、自分のキャリアプランと照らし合わせた結果、現在の内定が適していないと判断したことなどです。

このような背景を踏まえると、企業は学生とのコミュニケーションを強化し、内定後のフォローアップの徹底が求められます。また、内定者が企業に対して信頼感を持てるよう、透明性の高い情報提供やサポートを行うことが重要です。

こうした取り組みを通じて、内定辞退を未然に防ぎ、優秀な人材の確保につなげられます。

内定辞退が起こる理由

ここからは、内定辞退が起こる理由や原因について深掘りします。

他社からの内定

志望度のより高い他社からの内定が後から出た場合、内定辞退をするケースがあります。とにかく「内定が欲しい」という気持ちで、志望に合わないところを受ける応募者が多くいるためです。

選考フローが遅い企業を第一志望とする学生は、内定辞退が入社直前になる恐れもあります。

公務員や教員試験の合格

公務員や教員は、給与が安定することや勤め先が潰れる心配はないなど、将来が安定した職業です。そのため、公務員や教員試験に合格すると一般企業の内定は断るケースがあります。

公務員試験は面接が6〜9月頃に、教員試験は1次が7月、2次が8〜9月頃、2次合格発表が10月頃に実施されます。合格発表時期は、それまでに民間企業を受けている学生が、企業の内定辞退を申し出るケースです。

志望度の低下

内定をもらった後で、志望企業や業界を変えるケースがあります。

就職活動をしながら企業の将来性や待遇面などを比較した結果、業務内容や待遇が思ったよりも悪いと感じたり、業務のイメージが湧きにくいと思ったりすることが原因です。応募者にとってのマイナス要素が内定後に見つかると、内定辞退に至ります。

選考による企業の印象の悪化

就職活動において、インターンシップや選考のやり取り中に企業の印象が悪化する危険性もあります。

悪い印象を与える原因には、選考のフローが遅い、レスポンスが遅い、面接官の態度が悪いなどがあげられます。応募者が「この企業では働きたくない」と感じると、内定者が内定辞退の選択をする可能性があるでしょう。

家族からの反対

家庭の事情で内定を取り消さざるを得ない場合もあります。

例えば、親からの反対、両親や祖父母のお世話、実家の引っ越しなどの事情が考えられます。特に、病気や怪我などの介護はいつ必要になるかわからず、内定者本人も予想できなかったケースが多く見られます。

大学の都合

内定を受けた後に、必要な単位が取れず、卒業できないことが原因で辞退する場合もあります。採用条件に「大学卒業」を盛り込んでいる企業は、卒業ができない学生に対して「内定取消」をすることがほとんどです。

また、内定を得た後に、自身のキャリアプランとのズレに気づき、院への進学を決めたというケースも少なくありません。

内定辞退をされる理由とは? 防ぐ方法やされたときの対応を紹介時期別!内定辞退の予防策

ここからは、時期別に内定辞退の予防策について解説していきます。

時期に合わせたフォローを意識しましょう。

4〜6月(春)

春は、多くの学生が内定を獲得する時期です。

複数社から内定をもらう学生も多いため、内定を出した後にフォローをすることが大切です。内定の意思決定に必要な情報提供をして、志望度を保てるサポートをしましょう。納得して内定承諾ができるように、信頼関係の構築に努めることがポイントです。

他社の選考状況を確認することも忘れず、学生に寄り添ったコミュニケーションを心がけましょう。

7〜9月(夏)

夏は大学院の試験の結果が出たり、他社からの内定を獲得したり、新たな会社を知ったりして、迷う気持ちが表れる頃でもあります。

学生の気持ちが揺れ動きやすい時期であるため、意識的に学生と交流する機会を増やしましょう。会社全体で学生とのコミュニケーションに努めてください。

10〜12月(秋)

秋になると、春や夏と比べて内定辞退は落ち着きます。

秋には内定式があり、学生からすると入社意識が高まる時期です。同時に、「会社で同期や他の社員とうまくやっていけるのか」と不安を抱える学生も多くなります。

内定式だけではなく、同期と相互理解できる機会であったり、実際に現場とも交流する時間を作りましょう。学生の不安をできるだけなくす試みが大切です。

1〜3月(冬)

冬は、入社目前になり、社会人として働くことに対する不安がより増大する時期です。

4月から働くイメージを持てるように、業務の研修をしたり、社員や同期との交流の場を設けたりしましょう。入社前の不安を減らすために生活面の相談やヒアリングなども効果的です。

内定辞退を防ぐ!回避のポイント

自社の採用プランを明確にする

内定辞退を防ぐためには、自社の採用プランの明確化が重要です。

具体的には、求める人物像や必要とされるスキルを明確にし、内定者とのミスマッチを防ぐことが大切です。

採用過程でこれらのポイントを明示することで、内定者は自分が企業の求める人物像に適合するかを容易に判断できます。

また、具体的な業務内容や社内の文化についても詳細に伝えることで、内定者は自身のキャリアプランとの照らし合わせが可能です。

このように、採用プランをしっかりと構築し、内定者に対して透明性を持って情報を提供することで、内定辞退のリスクを軽減して企業と内定者の間に信頼関係を築けます。

学生との関係構築に努める

学生との信頼関係を築くことは、内定辞退を防ぐために有効です。

学生に対して誠実で開かれたコミュニケーションを取ることで、企業への信頼感を高められます。

内定者インターンシップの実施

内定者インターンシップを実施することで、学生は実業務を体験できます。これによって、業務内容の理解度が深まり、自分にもできると自信を持てます。業務に関する不安を持つ内定者は少なくないため、内定辞退を防ぐ有効な手法です。

また、業務を経験すると自社の魅力に気づいて志望度が高くなったり、自社に親近感を持てたりするなどのメリットもあります。

内定者向け交流イベントの開催

内定者同士や、社員と交流できるイベントを開催しましょう。イベントを開催することで自社を理解することや、人間関係に関する不安を解消できます。

例えば、内定者懇親会は内定者同士が交流できるイベントです。内定者同士が交流できるイベントを開催することで、入社前に同期の絆が生まれて業務の連携がスムーズになったり、モチベーションが向上したりします。

また、先輩社員との懇親会を開催することで、社内の雰囲気が分かったり、疑問点や不安点を相談できたりします。

適切に内定後のフォローをする

内定後のフォローを重要視することは、内定辞退を防ぐことに有効です。

定期的なフォローメールや電話連絡を通じて、内定者の疑問や不安に対して迅速な対応が大切です。

例えば、社内の具体的な業務内容や1日のスケジュールを紹介することで、内定者は自分の役割をイメージしやすいでしょう。

また、内定者イベントの開催も効果的です。イベントを通じて、内定者同士の交流を促し、企業への親しみや信頼感を高められます。

これらの取り組みで、内定者は不安なく入社を迎えられます。

採用ブランディングを行う

採用ブランディングも重要です。なぜなら、他社から内定が出ても自社を選んでもらうためには、自社に魅力を感じてもらう必要があるためです。

採用活動を通じて、自社の魅力を一貫して訴求しましょう。他社との差別化ポイントを明確にしたり、理念やビジョンを共有したりすることが有効です。

また、学生からの自社の評価を分析して改善につなげることも大切です。マイナスな意見がある場合は、真摯に受け止めて改善点を模索しましょう。

内定辞退を減らすには?企業ができる対処法10選を紹介!内定辞退が多い企業の特徴

内定辞退が多い企業には、いくつかの共通した特徴があります。

ここでは、特に内定辞退が多い企業に見られる問題点について詳しく解説します。

選考プロセスの遅さや採用担当者の印象、内定者フォロー不足等が内定辞退の要因です。

これらの特徴を理解し、改善することで、内定辞退のリスクを減らしましょう。

選考プロセスに問題がある

内定辞退が多い企業の特徴の一つに、選考プロセスに問題のあることが挙げられます。

選考に時間がかかりすぎると、志望者のモチベーションが下がり、他の企業のオファーに目移りする結果を招きます。スピード感のある選考は、志望度の高い候補者を引き留めるために重要です。

また、求めるスキルや人物像のハードルが高すぎる場合も、内定辞退の原因に挙げられます。適切なバランスを保ちつつ、迅速で効率的な選考プロセスを設けることで、内定辞退のリスクを軽減できます。

採用担当者や面接官の印象が悪い

採用担当者や面接官の印象が悪いことは、内定辞退に大いに影響があります。

学生に対して横柄な態度を取ることや、面接中に無関心な態度を見せることは、企業全体の印象に大きく影響するためです。

学生は面接の経験を通じて企業文化や職場の雰囲気を感じ取ります。そのため、採用担当者や面接官の態度が悪いと、学生はその企業に対して不信感を抱き、結果として内定を辞退する傾向があります。

企業側は、採用担当者や面接官に対して適切なトレーニングを行い、学生に対して誠実で丁寧な対応を心がけることが重要です。

内定者フォローができていない

内定後のフォローができていないことも、内定辞退につながる傾向があります。

内定を出した後に適切なフォローをしないと、内定者は不安や疑問を抱えたままになり、結果的に辞退につながる可能性が高まります。内定者のフォローをせず、放置することは厳禁と心がけましょう。

企業は定期的なフォローメールや電話での連絡を通じて、内定者の気持ちを確認し、サポートの提供をします。

また、内定者イベントを開催し、内定者同士や社員との交流が深められる機会を設けることで、企業への親近感と信頼感を高められます。

内定辞退後の対処法

内定辞退をされたからといって、雑な対応をしてはいけません。なぜなら、最後までよい印象を持ってもらうことで、今後も自社の商品やサービスを利用してもらえたり、将来また自社で働きたいと応募してもらえたりする可能性があるためです。

ここからは、内定辞退後の適切な対処法をご紹介します。

応募者への丁寧な返信

内定辞退の連絡が来たら、気付いたタイミングで早めに返信をしましょう。この際、感情的になるのではなく、丁寧な文章で連絡に対する感謝の意を伝えることが大切です。

内定辞退をされると、内定を出すまでにかかった時間や費用などのコストを活かせず、残念な気持ちになることが一般的です。しかし、応募者の気持ちに配慮して最後まで丁寧な対応を心がけましょう。

辞退理由の確認

可能であれば、内定辞退の理由が何かを確認しましょう。どこの会社にするのか、なぜその会社に決めたのか、自社の採用での不満点・改善点はどこかなど、可能な範囲で内定辞退の理由を聞きます。内定辞退の理由を聞くことで、今後の新卒採用活動の改善ができるためです。

内定辞退の理由を聞いても、答えてもらえないことはあります。この場合は、無理に聞き出そうとせずに引き下がりましょう。

フォローアップ

場合によっては、再度オファーを検討することも一つの手です。

能力が高かったり、自社が求めるニーズに一致していたりなど、必ず欲しかった人材が内定辞退をすることもあります。この場合、SNSなどでつながりを維持しましょう。

フォローアップをする際は、将来の再応募を考慮した情報提供がおすすめです。転職時に、再度自社に入社したいと応募してもらえるように、情報を提供したりつながりを保ったりしましょう。

内定承諾後辞退への対応

内定承諾後に辞退することもあります。内定承諾後に辞退されると、入社に向けて準備を進めているケースが多いため、避けたい事態です。

とはいえ、内定者フォローが適切でなかったり、何かしらの理由があったりして内定承諾後に辞退するケースもあります。そこでここからは、内定承諾後辞退された場合にとる対応をご紹介します。

法的拘束力はない

内定承諾書が返送されることによって労働契約が成立します。しかし、内定を双方が合意したからといって法的拘束力はなく、学生は辞退が可能です。入社辞退の申し出から2週間が経過すると、民法第627条によって自動的に労働契約が解消されます。

入社直前の内定辞退の場合、損害賠償を請求することもできます。しかし、内定者への法的措置は会社の評判を落とす可能性が高く、今後の採用活動に影響を及ぼす恐れがあるため慎重に判断しましょう。

追加採用に集中する

応募者が内定企業を掛け持ちすることは一般的であり、内定を承諾していても辞退する可能性はあります。そのため、訴訟にコストと時間をかけるより、追加採用に集中しましょう。内定辞退の連絡が来たら、丁寧に返信しつつ次の採用活動や補欠者の繰り上げ対応を始めます。

また、新卒採用では辞退者が発生することを最初から想定して、採用活動に余裕を持たせることも有効です。前述の通り、内定辞退率は半数を超えているため、内定辞退をする可能性は十分にあることを念頭に置くことが大切です。

まとめ

内定辞退が多い時期や対策について紹介しました。内定承諾をしても、さまざまな理由により内定辞退をする学生は多くいます。内定承諾後に、内定辞退が起こる可能性と原因について理解し、時期に合わせたフォローを心がけましょう。

株式会社ABABAは、企業が新卒をスカウトできるシステムを提供しています。内定辞退に悩んでいる企業におすすめのサービスです。1,400社を超える企業が導入しており、94%のユーザー企業が、選考時間の削減に成功したと回答しています。

◆ABABAの特徴

| ・他社の最終面接まで進んだ優秀な人材に対してアプローチできる ・「ES」「1次面接」などの選考工程をスキップできる ・ABABA独自のメールフォーマットで、不採用通知にかかる工数を削減できる |

サービスの概要はこちらを参照してください。

また、ダイレクトリクルーティングは比較的内定辞退が起きにくいとされています。ダイレクトリクルーティングの特徴について、より深く知りたい採用担当者の方は、以下のお役立ち資料を参考にしてください。

>>(無料)「いまさら聞けないダイレクトリクルーティングと人材紹介の違い」を見てみる

この記事の監修者

杉原 航輝(株式会社ABABA 執行役員)

新卒・中途採用領域を中心に、法人向けの採用支援や採用コンサルティングを経験。ダイレクトリクルーティングを含む採用戦略設計から実行支援まで携わる。

また、新卒採用における内定者フォローや採用定着を目的とした施策設計・立ち上げにも従事。

2023年より株式会社ABABAに参画し、執行役員としてマーケティングおよびインサイドセールスを管掌。